導入

天文学において、絶対等級は、天体からの距離や視線内の減光度に依存する見かけの等級とは異なり、天体本来の明るさを示します。太陽系の外にある天体の場合、星間消滅がない状態で 10 パーセク (約 32.6 光年) に固定された基準距離にこの星が置かれた場合の見かけの等級によって定義されます。太陽系天体の場合、これは、その目に見える面が完全に照らされていると仮定した場合に、地球と太陽の両方の天文単位内にある見かけの等級です。流星(流れ星)の場合、これは天頂の高度100 km で観測された場合の見かけの等級です。

すべての等級と同様、これはオブジェクトの明度の対数の減少アフィン関数です。明度が (およそ) 2.5 で割られると、等級は 1 単位ずつ増加します。太陽系の外にある物体の場合、見かけの等級と相対等級の差は、距離モジュールによって与えられます。絶対等級は、スペクトル帯域(ほとんどの場合、ジョンソン測光システムの Vフィルター)で、またはボロメータ等級として指定できます。つまり、すべての波長で受信した光束を表します。 V バンドと後者の絶対振幅の差がボロメータ補正を構成します。

意味

国際天文学連合の定義によれば、「天体の絶対等級は、その天体からちょうど 10 パーセク [注: 32.6 光年] の距離にある観測者が見るであろう等級である。」

したがって、絶対等級は星の明るさに直接関係する対数スケールです。絶対等級の定義は数学用語で次のように記述されます。

- $$ {M = -2,5\, \log L + C} $$

ここで、 Lは太陽の光度の単位で表される星の明るさ、 C は定数です。逆対数スケールであるため、星が明るいほど、その等級は低くなります。

光度が青色B (約 436 nm) スペクトル帯域で計算されるか、可視V (約 545 nm) スペクトル帯域で計算されるかに応じて、絶対等級はM BまたはM Vで表されます。この定数は現在、B バンドと V バンドにおける太陽の絶対等級がM B = 5.48 およびM V = 4.83 となるように選択されています。

特定のスペクトル帯域だけでなく、電波からガンマ線に至る 電磁スペクトル全体を考慮すると、ボロメータの光度、つまりボロメータの等級について話します。

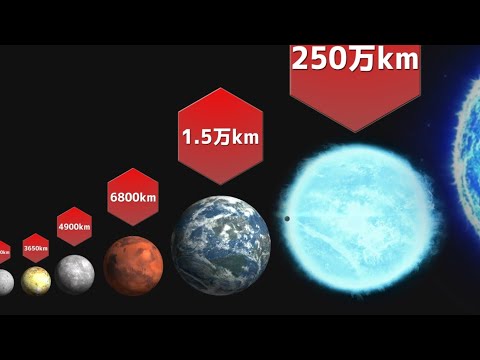

星の絶対等級は通常、スペクトルの種類に応じて -10 から +17 の範囲にあります。青色超巨星の絶対等級は -10 までですが、赤色矮星の絶対等級は +17 まであります。絶対等級 +4.8 の太陽は、これら 2 つの極値のほぼ中間にあります。

太陽系天体の絶対等級

この特定のケースでは、基準距離は 10パーセクではなく、天文単位です。

惑星、彗星、小惑星などの太陽系内の物体は、太陽から受ける光のみを反射するため、その見かけの大きさは、地球からの距離だけでなく、太陽からの距離にも依存します。したがって、これらの天体の絶対等級は、それらが太陽から 1 天文単位、地球から 1 天文単位の位置にあり、位相角が0度(「満月」、表面から見えるもの) にある場合の見かけの等級として定義されます。地球から照らされます)。

地球からr 、太陽からa の距離にある天体の場合、その (相対) 等級mとHで示される絶対等級との関係は次の式で与えられます。

- $$ {m = H + 5\, \log(r) + 5\, \log(a) – 2,5\, \log(p( \chi ))} $$

ここで、 p (χ) は、物体の位相角を表すχの関数である位相積分です。 rとa は天文学単位で表現する必要があります。

位相積分p (χ)は次の式で近似できます。

- $$ {p(\chi) = \frac{2}{3} ( (1 – \frac{\chi}{\pi}) \cos{\chi} + (1/\pi) \sin{\chi} )\!\,} $$

絶対等級の定義で説明される状況は物理的に不可能です。地球と太陽から 1 天文単位離れた球体の位相角は 30 度です。これは参考として考慮する必要があり、観察された結果に対して正しい桁数が与えられることもあります。